En plus de s’ajuster aux activités cliniques en cours, l’équipe du CHU doit s’assurer que le projet pourra répondre aux besoins du futur.

Le projet du CHU de Québec, qui vise à intégrer sur le site de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus les activités de L’Hôtel-Dieu, en est un de longue haleine. La conception a débuté en 2015 et les premiers bâtiments ont été livrés en 2020 : l’un d’eux héberge les génératrices, l’autre la centrale d’énergie qui assure le chauffage et la climatisation.

La même année, la plateforme clinicologistique a aussi été finalisée dans le secteur industriel de Beauport; elle fournit notamment les services alimentaires et la pharmacie.

L’année 2021 marquait la fin du réaménagement de l’ancienne résidence pour aînés Maison Vilar, acquise pour être reconvertie en hôtellerie hospitalière. Le centre intégré de cancérologie accueille quant à lui des patients depuis mai 2022. Puis, en juin 2024, la construction du Laboratoire des sciences radiopharmaceutiques était complétée ; ce dernier héberge le cyclotron, un équipement consacré à la production d’isotopes radioactifs essentiels à la médecine nucléaire. Le centre de recherche est lui aussi complété.

Le futur bâtiment de soins critiques (urgence, bloc opératoire, soins intensifs, etc.) est quant à lui actuellement en construction et sa prise de possession est prévue vers 2026. Ne restera que la rénovation d’une partie de l’hôpital existant, qui devrait se terminer en 2029.

Suivre l’évolution de la médecine

Quand un projet s’étale ainsi sur plus d’une décennie, difficile d’imaginer les imprévus qui parsèmeront son parcours. « On était en construction lorsque la pandémie est arrivée. On a appris des leçons en termes de ventilation, de circulation, de sas », se remémore Christine Mimeault, directrice générale adjointe au CHU de Québec-Université Laval. Par conséquent, des fonds supplémentaires ont dû être injectés pour que l’hôpital puisse être aux normes si la situation se reproduisait.

Même sans grand bouleversement pandémique, la médecine évolue et ses outils aussi. Les équipements spécialisés qui étaient à la fine pointe de la technologie au moment du lancement du projet peuvent être un peu moins à jour 10 ans plus tard. « On a quand même réussi à bien prévoir ce qui pouvait s’en venir. L’ingénieur biomédical qu’on a sélectionné au départ nous a beaucoup secondés dans ça », mentionne Robert Topping, directeur général — Bureau des projets hospitaliers de Québec-centre à la Société québécoise des infrastructures (SQI).

En plus des appareils à acheter, il y a aussi ceux à déménager de L’Hôtel-Dieu vers le nouveau site. Ces derniers peuvent avoir atteint leur fin de vie entre temps et avoir été remplacés, ce qui nécessite de constantes modifications aux plans. « L’évolution des technologies fait en sorte qu’on doit ajuster la conception, sans dire en temps réel, mais au fur et à mesure de l’avancement du projet », souligne Robert Topping.

Fournir une infrastructure informatique efficace

Parlant de technologie, un projet de cette envergure nécessite une puissante infrastructure informatique. Elle doit non seulement pouvoir héberger de multiples maquettes BIM, mais aussi permettre leur utilisation en simultané par un grand nombre de personnes (plus de 200 professionnels au bureau de projet au moment de la planification, sans compter ceux qui travaillaient à distance au sein de leurs firmes respectives).

« Ça, ça a été un défi. On a des liens en fibre dédiés entre le siège social de la SQI et le bureau de projet pour s’assurer d’une très grande vitesse pour toute l’information qui avait à circuler », explique Robert Topping. Une structure informatique efficiente qui doit aussi être déployée sur le chantier, où les tablettes numériques remplacent désormais les plans en papier.

Maintenir les activités cliniques

Le plus grand défi reste cependant de construire tout en maintenant les activités du complexe hospitalier. Les travaux qui génèrent des secousses ou de la saleté, voire des particules d’amiante dans le cas d’une démolition, peuvent s’avérer délicats dans un milieu consacré à la santé.

« Il faut comprendre qu’à proximité de l’hôpital, on a des patients pour greffe de moelle osseuse avec un système immunitaire très bas. On fait de la neurochirurgie avec de la précision et on vient dynamiter à côté ou enfoncer des pieux », illustre Christine Mimeault.

Pour faire face à ces enjeux, le CHU de Québec déploie sur le terrain des équipes consacrées à la prévention et au contrôle des infections, de l’eau, de l’air et des vibrations. Parfois, les parcours à l’intérieur de l’hôpital doivent être revus afin de cloisonner certaines zones pour éviter la dispersion de poussière. Et lorsque cela ne suffit pas, des sections sont temporairement fermées pour permettre aux ouvriers de faire progresser le chantier. « C’est vraiment une danse entre le secteur clinique et celui des travaux de construction », résume-t-elle.

Le raccordement de la nouvelle centrale d’énergie à l’hôpital existant est un bon exemple de coordination qui s’est révélé particulièrement complexe, de l’avis de Robert Topping. Après la construction des tunnels servant à acheminer la plomberie, l’électricité et le chauffage, il a fallu intercepter les éléments de la vieille centrale pour les raccorder aux nouveaux conduits, sans créer de pannes. « Ça a l’air simple à dire, mais on parle de plusieurs centaines de conduits ! […] Il a fallu se coordonner avec les gens de l’hôpital — parce que des fois on n’avait pas le choix d’arrêter certains secteurs — et avec nos entrepreneurs pour s’assurer que lorsqu’on a le go, ces derniers réalisent des travaux d’une très grande qualité, mais aussi d’une très grande rapidité », dit-il. Ce transfert, qui au départ devait prendre un an, a finalement nécessité le double du temps.

Reproduire les bonnes idées

Malgré les défis, Anne-Marie Blais, architecte associée chez Groupe A — une des firmes membres du consortium d’architectes —, voit certains avantages à un projet où chaque bâtiment est mis en service aussitôt sa construction terminée, du moins sur le plan de la conception. « On peut mesurer la performance des premiers pavillons qui sont mis en fonction.

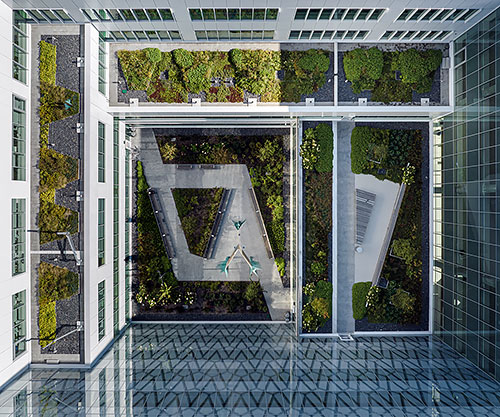

On commence à avoir des témoignages des patients. Ça permet de s’ajuster d’une composante à l’autre, ce qui est plutôt rare dans un projet », fait-elle valoir. Elle donne l’exemple de la lumière naturelle au centre de cancérologie, un élément très apprécié des patients et de l’équipe soignante pour ses vertus apaisantes. « Je pense que c’est un bon coup qu’on essaie de répéter dans les autres composantes. »

- Propriétaire : CHU de Québec-Université Laval

- Gestionnaire : Société québécoise des infrastructures

- Architecture : consortium AES, formé de Groupe A, DMG, Lemay, Jodoin Lamarre Pratte, NFOE et GLCRM

- Génie mécanique et électrique : consortium SBT, formé de AtkinsRéalis, Bouthillette Parizeau et Tetra Tech

- Génie civil et structure : CIMA+ et Stantec

- Génie biomédical : CIM Conseil

- Gérance de construction : Pomerleau (phase 1), Groupe Axor (phase 2), Ambioner et Pageau Morel et associés (responsables de la mise en service)

- Autres : Englobe (études environnementales et contrôle de la qualité) ; GHD (contrôle du bruit et des vibrations) ; WSP (études géotechniques) ; Deloitte ; Arium Design (signalétique).

Cet article est tiré du Supplément thématique – Projets 2025. Pour un accès privilégié à l’ensemble des contenus et avant-projets publiés par Constructo, abonnez-vous !

Ce sujet pique votre curiosité ? Lisez tous les articles du dossier PROJETS 2025 :

- Oser être visionnaire : entrevue avec Martin Raymond

- Quartier Molson : un nouveau quartier développement au coeur de Montréal

- Prévisions de la CCQ : vers un nouveau record en 2025

- Projet de loi 76 : quels sont les impacts pour vos chantiers ?

- Le Carré Laval : un futur quartier alliant innovation et écologie

- Construire plus rapidement grâce au modulaire préfabriqué

- Changer le visage de la construction une brique à la fois

![La salle J.-Antonio-Thompson se refait une beauté. Crédit : JS Désilets - Amplifie[.]ca La salle J.-Antonio-Thompson se refait une beauté. Crédit : JS Désilets - Amplifie[.]ca](/sites/default/files/styles/image_grid/public/salle-thompson_projets.jpg?itok=UPWo-8xi)